Contenuti

Nel cuore dell’estate, il 10 agosto, gli occhi di tutti sono rivolti al cielo in attesa di poter esprimere un desiderio. Si aspettano le “lacrime di San Lorenzo”, meteore che ogni anno affascinano il mondo da ben prima che la loro scia venisse associata al martirio del Santo. Ma chi era davvero Lorenzo, e perché il suo ricordo continua a vivere sotto forma di stelle cadenti?

Diacono e martire

Lorenzo nacque in Spagna, nella città di Osca. Già da giovane giunse a Roma, dove Papa Sisto II lo nominò arcidiacono, il primo tra i sette diaconi al servizio della Chiesa. Era custode dei beni della comunità e amministrava le offerte, i vestimenti e altri oggetti preziosi destinati al culto e alle opere di carità; li distribuiva ai bambini, alle vedove e agli indigenti, incarnando pienamente la diaconia, il servizio di carità che affonda le sue radici nel Vangelo.

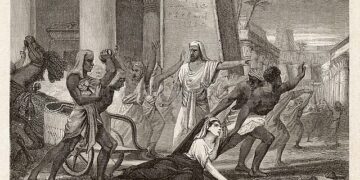

Papa Sisto fu giustiziato il 6 agosto, quando l’imperatore Valeriano emanò nel 258 d.C. un editto che condannava a morte vescovi, presbiteri e diaconi. Poco dopo, il prefetto intimò a Lorenzo di consegnare i tesori della Chiesa, concedendogli tre giorni di tempo. Il diacono, invece, radunò una moltitudine di poveri, ammalati, storpi, orfani e vedove e, presentandoli al magistrato, pronunciò la celebre frase: «Ecco i tesori della Chiesa».

Con quel gesto, Lorenzo si consacrò come simbolo vivente della carità sacramentale: i poveri non erano un peso, ma il vero patrimonio della comunità cristiana. Secondo sant’Ambrogio, accettò poi il martirio come il compimento ultimo del suo ministero diaconale e caritatevole.

Tre giorni dopo, il 10 agosto, Lorenzo fu condannato al supplizio sulla graticola, che affrontò con animo incredibilmente saldo. Secondo un’antica passio riportata da sant’Ambrogio, disse: «Girami pure, che da questo lato sono già cotto». Un gesto di straordinaria fermezza che divenne simbolo della sua fede incrollabile e del coraggio luminoso con cui visse il servizio di carità.

Le lacrime di fuoco di San Lorenzo

La notte di San Lorenzo è indissolubilmente legata a uno dei fenomeni celesti più affascinanti dell’anno. Nel Medioevo, la pioggia meteorica delle Perseidi fu interpretata come le lacrime del martire che cadono dal cielo: i carboni ardenti della graticola si trasformerebbero in meteore, e le lacrime del santo in scie luminose. Nasce così l’usanza di chiamarle “lacrime di San Lorenzo” e, col tempo, l’evento assunse un significato propiziatorio. Si credeva infatti che ogni scia luminosa fosse un desiderio accolto in cielo, un segno di speranza e rinnovamento.

Giovanni Pascoli, nella celebre poesia “X agosto”, diede voce all’aspetto più triste della credenza popolare, dando alle stelle cadenti il senso di un pianto del cielo. Nelle sue strofe, il firmamento d’agosto si trasforma in un immenso dolore, dove ogni stella che cade è una lacrima di ingiustizia e compassione: «San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l’aria tranquilla arde e cade…».

Tuttavia, dietro la leggenda, si nasconde un fenomeno astronomico reale: le Perseidi, uno sciame meteorico originato dai detriti della cometa Swift-Tuttle. Il loro nome deriva dal punto del cielo da cui sembrano provenire, la costellazione di Perseo. Quando la Terra attraversa la scia lasciata dalla cometa, le particelle di polvere si incendiano entrando nell’atmosfera, creando le scie luminose che si osservano nelle notti estive.

Le Perseidi sono visibili già da fine luglio e fino a metà agosto, con il picco massimo tra l’11 e il 13 agosto. Il 10 agosto è diventato una data simbolica grazie alle leggende legate a San Lorenzo.

Riti e credenze popolari del 10 agosto

Nel Mediterraneo, la notte di San Lorenzo è da secoli occasione di riti e veglie sotto le stelle. In campagna, si lasciavano secchi d’acqua all’aperto: al mattino, quell’acqua era ritenuta benedetta e usata come rimedio protettivo contro malattie e sfortuna.

In molte comunità rurali, si credeva invece che il santo camminasse nei campi per vegliare sul raccolto, e che osservare le stelle cadenti portasse fortuna in amore e nei matrimoni imminenti. Secondo una tradizione emiliana, per propiziarsi la buona sorte occorre entrare e uscire dal mare sette volte durante la notte di San Lorenzo. In Italia era consuetudine accompagnare il gesto di esprimere un desiderio con una breve filastrocca: «Stella, mia bella stella, desidero che…», che, secondo la tradizione, avrebbe reso l’incanto ancora più efficace.

In Lorena, regione nel nord est della Francia, si diceva che il santo potesse guarire il mal di denti; i marinai, invece, vedevano nelle stelle cadenti un simbolo di buon auspicio: avrebbero fatto ritorno a casa sani e salvi.

Anche nell’antica Grecia le stelle cadenti avevano un significato divino: si credeva fossero le scintille del Carro di Fetonte. Oppure a Sparta, dove erano considerate un segno celeste per giudicare i re. Anche nell’antica Roma il 10 agosto era dedicato al dio Priapo, divinità della fertilità. Le stelle cadenti erano presagio di abbondanza e prosperità per i campi.

Guardare il cielo

Per osservare al meglio le Perseidi è fondamentale allontanarsi dall’inquinamento luminoso, scegliere luoghi bui e avere pazienza fino all’alba, quando il radiante è più alto. Anche se la tradizione fissa la notte del 10 agosto, lo sciame è visibile per diverse notti e offre spettacoli altrettanto suggestivi.

Non a caso, il termine “desiderio” deriva dal latino de-sidera, dove sidera significa “stelle”. In origine indicava il sentimento di mancanza o attesa di un segno favorevole dagli astri, come quando una stella spariva dall’orizzonte. Con il tempo, questa immagine del cielo che si osserva in attesa di un presagio è diventata il senso moderno di desiderare qualcosa con intensità.

Sotto il cielo limpido del Mediterraneo, la memoria di San Lorenzo sopravvive nel bagliore di una scia luminosa. Ancora oggi, resta un momento condiviso: una notte in cui alzare gli occhi al cielo per affidargli un desiderio.

Rimani sempre aggiornato seguendoci su Facebook e Instagram!