Contenuti

Questo articolo è disponibile anche in:

Sono tanti i simboli legati al mese di Ramadan: tra di essi spicca la luce dei fanous, le lanterne che illuminano le strade e le abitazioni degli osservanti del mese di digiuno. Nono mese del calendario islamico, il Ramadan è un momento di purificazione: dall’alba al tramonto, per un mese intero si osserva il digiuno, si riflette, si prega.

Esso, tuttavia, è anche un momento pregno dei valori di famiglia e comunità: basti pensare al momento dell’Iftar, quando il digiuno viene momentaneamente interrotto, oppure all’Eid, che segna l’inizio del nuovo mese e la fine del Ramadan.

La storia delle caratteristiche lanterne, di pregiata fattura, risalirebbe a molti secoli addietro: secondo le leggende, si deve tornare indietro fino al periodo medievale del Cairo, capitale dell’Egitto bagnata dalle acque del Nilo; ad esse sarebbero legate dei noti personaggi dell’epoca.

Le origini del fanous

Il termine fanous troverebbe le sue radici non dall’arabo ma dal copto, lingua a sua volta derivata dal greco: ci si rifarebbe al termine phanós, che starebbe a indicare la luce che si staglia nel buio. Tuttavia, sebbene tali lanterne si utilizzino almeno dal dodicesimo secolo, la loro origine sarebbe, secondo i racconti, da cercare più indietro nel tempo, almeno duecento anni prima.

Una prima versione vedrebbe protagonisti due importanti figure storiche legate all’Egitto, in particolare alla città del Cairo: il condottiero Gawhar al-Siqilli e il califfo al-Mu’izz li-Din Allah. La capitale d’Egitto, infatti, fu fondata nel 969 d.C., anno della conquista dell’Egitto da parte della dinastia Fatimide; prese il suo nome attuale pochi anni più tardi, nel 973 d.C., momento in cui il califfo spostò la sede del suo potere nella nuova cittadella fortificata, dandole il nome di Qāhirat al-Mu’izz (“la vittoria di al-Mu’izz”).

Sarebbe durante i primi anni di vita del Cairo che sarebbero apparsi per la prima volta i fanous: il condottiero Gawhar al-Siqilli avrebbe richiesto agli abitanti della neonata cittadella di illuminare la via del califfo, in arrivo proprio durante il mese di Ramadan, rendendo il suo ingresso in città trionfale. Tuttavia, questa non sarebbe l’unica storia legata all’origine delle lanterne.

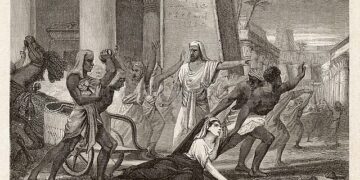

Un altro personaggio storico legato ai fanous, infatti, sarebbe al-Ḥākim bi-Amr Allāh, sesto califfo Fatimide, il cui regno iniziò poco più di vent’anni dopo la morte di al-Mu’izz. Meno tollerante rispetto al nonno, al-Ḥākim si rivelò essere dispotico, perseguitando i Cristiani e ponendo le basi (seppur non essendone causa diretta) per le Crociate.

Tra le molte restrizioni poste dal califfo, senza dubbio sono note quelle a sfavore delle donne: segregate in casa, durante il mese di Ramadan era loro permesso di uscirne solamente per la preghiera notturna. Il tutto a due condizioni: l’essere accompagnate da un membro maschile della famiglia, e anticipate da un giovane recante con sé una lanterna, che avrebbe avvisato coloro i quali si trovavano in strada del passaggio di una donna, così da poterle lasciare spazio. Questa, dunque, sarebbe l’altra possibile origine dei fanous, in auge proprio in Egitto durante il mese sacro.

Una tradizione che si rinnova

A prescindere dalla vera origine delle tradizionali lanterne del Ramadan, l’artigianato dei fanous è andato evolvendosi nei secoli, migliorandosi e prendendo le più diverse forme. Per le strade del Cairo è possibile ammirarne di tante forme: note sono quelle a forma di nave, o dagli intarsi tipici del Parlamento, o a forma di corona.

Ancora, alcune lanterne sono celebrative: è il caso del fanous “Farouk”, nata per festeggiare il compleanno di Fārūq ibn Fuʾād, noto per essere il penultimo re d’Egitto, esiliato e morto a Roma nel 1965. I fanous, dunque, sono molteplici e differenti, dalle origini mai del tutto definite ma curiose: certo è che, sin dal medioevo, si sono affermate come simbolo di uno dei cinque pilastri dell’Islamismo; non solo, meravigliosa è la luce che esse producono, regalando uno spettacolo meraviglioso e unico nel suo genere.

Rimani sempre aggiornato seguendoci su Telegram!